這篇採訪在德國軍隊在蘭斯投降四天后發表在瑞士報紙 Die Weltwoche 上。 它的標題是“靈魂會找到安寧嗎?” - 仍然相關。

Die Weltwoche:你不認為戰爭的結束會給歐洲人的靈魂帶來巨大的變化,尤其是德國人,他們現在似乎從漫長而可怕的睡眠中醒來?

卡爾·古斯塔夫·榮格: 行,可以。 對德國人來說,我們面臨著一個精神問題,其重要性仍然難以想像,但從我治療的病人的例子中可以看出它的輪廓。

心理學家很清楚一件事,即他不能追隨納粹和反政府之間普遍存在的情感分歧。 我有兩個病人,他們顯然是反納粹分子,但他們的夢想表明,在他們所有的體面背後,一種明顯的納粹心理及其所有的暴力和殘忍仍然存在。

當一名瑞士記者詢問陸軍元帥馮庫赫勒(Georg von Küchler (1881-1967) 於 1939 年 XNUMX 月率領入侵波蘭西部。他被紐倫堡法庭定罪並判處戰犯監禁)關於德國在波蘭的暴行時,他憤憤不平地喊道:“對不起,這不是國防軍,這是聚會!” – 一個完美的例子,說明如何區分正派和不光彩的德國人是非常幼稚的。 他們所有人,自覺或不自覺,主動或被動地分享恐怖。

他們對正在發生的事情一無所知,同時他們也知道。

集體內疚問題對政客來說是並將繼續是一個問題,對心理學家來說是一個不容置疑的事實,最重要的治療任務之一是讓德國人承認他們的罪行。 現在,他們中的許多人已經轉向我,要求接受我的治療。

如果請求來自那些不反對將責任歸咎於蓋世太保的幾個人的“體面的德國人”,我認為這個案子是沒有希望的。 我別無選擇,只能向他們提供帶有明確問題的問卷調查,例如:“你覺得布痕瓦爾德怎麼樣?” 只有當患者了解並承認自己有罪時,才能進行個體化治療。

但是德國人,全體人民,怎麼可能陷入這種絕望的精神狀態呢? 這可能發生在任何其他國家嗎?

讓我在這裡離題一點,概述一下我關於國家社會主義戰爭之前的一般心理過去的理論。 讓我們從我的實踐中舉一個小例子作為起點。

有一次,一個女人來找我,猛烈地指責她的丈夫:他是一個真正的惡魔,他折磨和迫害她,等等。 事實上,這個人原來是一個完全受人尊敬的公民,沒有任何惡魔意圖。

這個女人的瘋狂想法是從哪裡來的? 是的,只是魔鬼住在她自己的靈魂裡,她向外投射,將自己的慾望和憤怒轉移給她的丈夫。 我向她解釋了這一切,她同意了,就像一隻悔改的羔羊。 一切似乎都井然有序。 然而,這正是困擾我的地方,因為我不知道以前與丈夫形象相關的魔鬼去了哪裡。

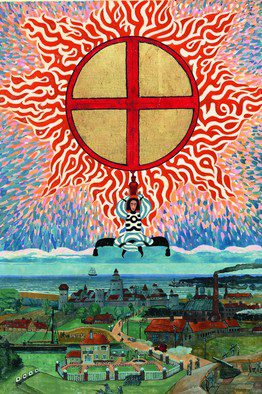

惡魔闖入巴洛克藝術:脊椎彎曲,薩特蹄露出

完全一樣的事情,但規模很大,發生在歐洲歷史上。 對於原始人來說,這個世界充滿了他害怕的惡魔和神秘力量。 對他來說,所有的自然都被這些力量所激發,這些力量實際上只不過是他自己投射到外部世界的內在力量。

基督教和現代科學已經將自然妖魔化了,這意味著歐洲人不斷地從世界吸收惡魔的力量到自己身上,不斷地在他們的無意識中加載它們。 在人自己身上,這些惡魔力量奮起反抗基督教看似屬靈的不自由。

惡魔闖入巴洛克藝術:脊椎彎曲,薩特蹄露出來。 一個人逐漸變成一隻銜尾蛇,毀滅了自己,變成了自古以來就像徵著一個被惡魔附身的人的形象。 這種類型的第一個完整例子是拿破崙。

由於他們難以置信的暗示性,德國人在面對這些惡魔時表現出特別的弱點。 這表現在他們對服從的熱愛,在他們對命令的軟弱服從中,這只是另一種形式的建議。

這與德國人普遍的精神自卑相對應,這是由於他們在東西方之間的不確定地位。 他們是西方唯一的人,在從東方國家的母體中普遍出走時,與母親在一起時間最長的人。 他們最終撤退了,但來得太晚了。

德國宣傳攻擊俄羅斯人的所有無情和獸性指控均指德國人本身。

因此,德國人深受自卑情結的折磨,他們試圖用自大狂來彌補:“Am deutschen Wesen soll die Welt genesen”(粗譯:“德國精神將拯救世界。”這是藉用的納粹口號摘自 Emmanuel Geibel (1815-1884) 的詩《承認德國》。自從威廉二世在 1907 年的明斯特演講中引用 Geibel 的台詞以來,人們就知道它們了)——儘管它們對自己的皮膚感覺不太舒服!

這是一種典型的青年心理,不僅表現在同性戀的極端盛行,而且表現在德國文學中缺乏阿尼瑪(歌德是一個很大的例外)。 這也體現在德國人的多愁善感中,實際上只不過是鐵石心腸、麻木不仁和沒有靈魂。

德國宣傳攻擊俄羅斯人的所有無情和獸性指控都是指德國人自己。 戈培爾的演講不過是投射到敵人身上的德國心理學。 人格的不成熟,可怕地表現在德軍總參謀部的骨氣中,軟軟得像貝殼裡的軟體動物。

在真誠的悔改中,一個人會找到神聖的憐憫。 這不僅是一個宗教真理,也是一個心理真理。

德國一直是一個精神災難的國家:宗教改革、農民和宗教戰爭。 在國家社會主義下,惡魔的壓力越來越大,以至於人類在他們的控制下變成了夢遊的超人,第一個是希特勒,他感染了其他所有人。

從字面意義上來說,所有納粹領導人都被附身了,毫無疑問,他們的宣傳部長被打上了被妖魔化的人的標記——一瘸一拐。 今天,百分之十的德國人是絕望的精神病患者。

你談到德國人的精神自卑和惡魔般的暗示,但你認為這也適用於我們,瑞士人,德國人嗎?

我們的少數人保護了我們免受這種暗示。 如果瑞士的人口是八千萬,那麼同樣的事情也可能發生在我們身上,因為惡魔主要被大眾所吸引。 在集體中,一個人失去了他的根,然後惡魔可以佔有他。

因此,在實踐中,納粹只參與了龐大群眾的形成,從不參與人格的形成。 這也是為什麼今天被妖魔化的人的臉是死氣沉沉的、僵硬的、空洞的。 我們的聯邦主義和個人主義保護我們瑞士人免受這些危險。 對我們來說,像在德國這樣的大規模積累是不可能的,也許在這種孤立中存在著治療方法,多虧了它,才有可能遏制惡魔。

但是,如果用炸彈和機關槍進行治療,治療會變成什麼? 滅亡一個被妖魔化的國家,不應該只會增加自卑感,加重病情嗎?

今天的德國人就像一個醉漢,早上醒來時宿醉。 他們不知道自己做了什麼,也不想知道。 只有一種無限的不快樂的感覺。 面對周圍世界的指責和仇恨,他們會拼命為自己辯解,但這不是正確的方式。 正如我已經指出的那樣,救贖只在於一個人完全認罪。 “過錯,過錯!” (我的錯,我的大錯(緯度)。)

每一個失去影子的人,每一個相信他無懈可擊的國家,都將成為獵物

在真誠的悔改中,一個人會找到神聖的憐憫。 這不僅是一個宗教真理,也是一個心理真理。 美國的治療方法,包括讓平民穿過集中營,展示那裡犯下的所有恐怖,這正是正確的方法。

但是,僅靠道德教化是不可能達到目的的,懺悔必須在德國人自己身上產生。 災難可能會揭示積極的力量,先知會從這種自我吸收中重生,就像惡魔一樣這些奇怪的人的特徵。 誰跌得這麼低,誰就有深度。

隨著今天新教教會的分裂,天主教會很可能會收穫大量的靈魂。 有消息稱,普遍的不幸已經喚醒了德國的宗教生活:整個社區在晚上跪下,祈求上帝將他們從敵基督者手中拯救出來。

那麼我們能否希望惡魔被趕走,一個新的、更美好的世界將從廢墟中崛起?

不,你還不能擺脫惡魔。 這是一項艱鉅的任務,其解決方案在遙遠的將來。 既然歷史的天使已經離開了德國人,惡魔們將尋找新的受害者。 而且不會很難。 每一個失去影子的人,每一個相信其絕對正確性的國家,都將成為獵物。

我們愛罪犯並對他表現出強烈的興趣,因為當我們注意到弟兄眼中的斑點時,魔鬼會讓我們忘記他自己眼中的光束,這是欺騙我們的一種方式。 當德國人接受並承認自己的罪行時,他們會發現自己,但如果其他人因厭惡德國人的罪行而忘記了自己的不完美,他們就會成為痴迷的受害者。

救恩只在於教育個人的和平工作。 它並不像看起來那麼絕望

我們絕不能忘記,德國人集體化的致命傾向在其他勝利國家中同樣存在,因此他們也可能意外地成為惡魔勢力的犧牲品。

“普遍暗示”在當今的美國發揮著巨大的作用,而俄羅斯人已經對權力的惡魔著迷了,從最近發生的事件中不難看出,這應該在一定程度上緩和我們的和平狂喜。

在這方面,英國人是最合理的:個人主義使他們擺脫了對口號的吸引力,而瑞士人也對集體的瘋狂感到驚訝。

那我們應該焦急地等待,看看未來的惡魔會如何現身?

我已經說過,救贖只在於教育個人的和平工作。 它並不像看起來那麼絕望。 惡魔的力量是巨大的,最現代的大眾建議方式——媒體、廣播、電影——都在為他們服務。

儘管如此,基督教在面對不可逾越的敵人時能夠捍衛自己的地位,而不是通過宣傳和大規模皈依——這發生在後來,結果證明並不那麼重要——而是通過人與人之間的說服。 如果我們想駕馭惡魔,這也是我們必須走的道路。

很難羨慕你寫這些生物的任務。 我希望你能以一種人們不會覺得太奇怪的方式表達我的觀點。 不幸的是,我的命運是人們,尤其是那些被附身的人,因為我相信惡魔而認為我瘋了。 但他們的事情就是這樣想。

我知道惡魔存在。 它們不會減少,這與布痕瓦爾德存在的事實一樣真實。

卡爾·古斯塔夫·榮格的採訪翻譯“Werden die Seelen Frieden finden?”